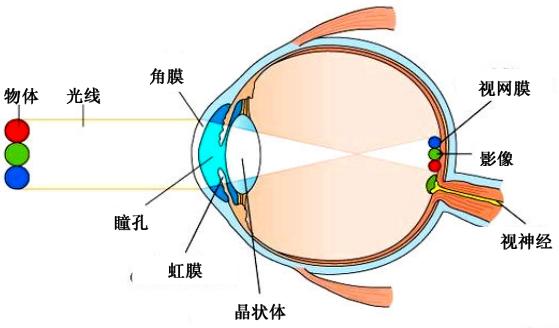

1、 首先来了解一下人眼的基本结构。我们从生物课中得知,人的眼睛犹如一个照相机,眼睛的瞳孔相当于调节光通量的光圈,晶状体相当于可变焦距的镜头,视网膜相当于成像的光屏。物体的反射光通过晶状体折射,成像于视网膜上,视网膜上的感光细胞将图像的光信号转换为神经电冲动,通过视神经传至大脑视觉中枢形成视觉,这样人就能看到物体了。 由于人眼的视网膜能将光信号转换为电信号,因此可看作是一种精密的生物光-电转换器件。

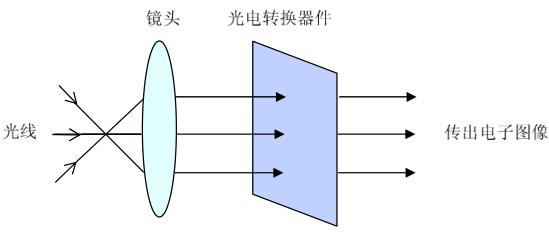

图像传感器是扫描仪、数码相机或摄像机等图像采集设备的重要组成部分,是机器设备的“眼睛”,其基本结构如下图所示。对比人眼的结构可以看出,两者的信息传递过程十分相似:物体的反射光通过镜头(相当于晶状体)折射,成像于光电转换器件(相当于视网膜)上,光电转换器件将物体的光信号(光学图像)转换为电信号(电子图像),再将电信号经图像采集卡传至计算机。 在图像传感器中,最常用的光-电转换器件是CCD芯片,其作用相当于人眼结构中的视网膜。

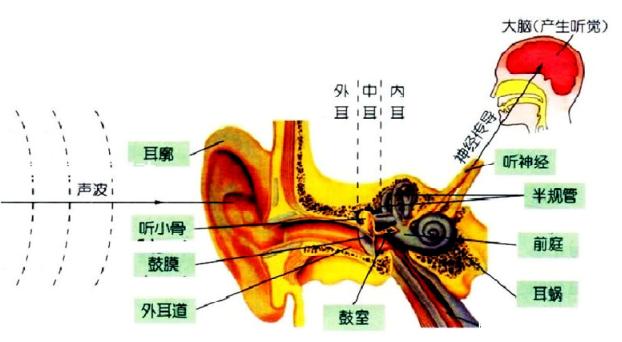

我们先来了解一下人耳是如何听到声音的。上图是人耳的鼓膜和耳蜗位置示意图。当声波到达人耳时,由耳廓收集后经外耳道抵达鼓膜,使鼓膜振动;鼓膜带动三块听小骨构成的听骨链和鼓室内的空气一起振动,并将振动传递给耳蜗;耳蜗内充满淋巴液,听骨链传来的振动使淋巴形成液波;液波冲击膜蜗管的基底膜发生振动,位于基底膜上的柯蒂氏器及其毛细胞感受到这个振动后由毛细胞将其转换成神经冲动传导到大脑皮层的听觉中枢,这样我们就听到了声音。

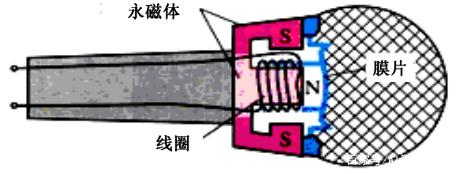

声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图像,但不能对噪声的强度进行测量。 该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接收,并传送给计算机。

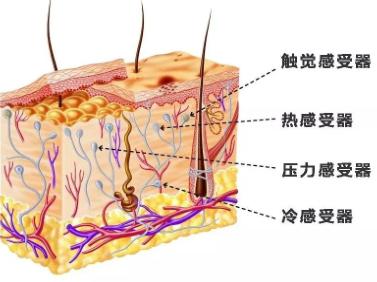

人体皮肤和某些粘膜上的温度感受器,分为冷觉感受器和温觉感受器两种。它们将皮肤及外界环境的温度变化传递给体温调节中枢。当皮肤温度为30℃时人体产生冷觉,而当皮肤温度为35℃左右时则产生温觉。腹腔内脏的温度感受器,称为深部温度感受器,它能感受内脏温度的变化,然后传到体温调节中枢。

人们在实践中发现,几乎所有导体和半导体的电阻值都会随着其自身“体温”的变化而呈现出有规律的变化,而且这种变化规律是确定的,这种物理特性称为“热阻效应”。人们利用这种热阻效应筛选出最合适的材料制作各种热电阻温度传感器,通过测量感温电阻体的电阻值变化来检测温度的变化。

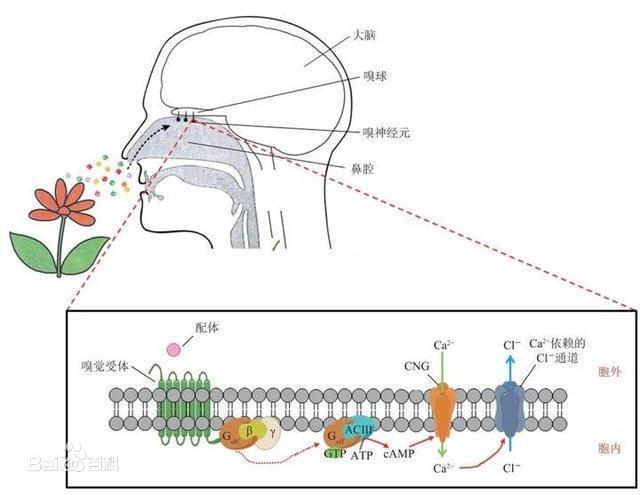

嗅觉是一种感觉。它由两感觉系统参与,即嗅神经系统和鼻三叉神经系统。嗅觉和味觉会整合和互相作用。嗅觉是外激素通讯实现的前提。嗅觉是一种远感,意思是说,它是通过长距离感受化学刺激的感觉。相比之下,味觉是一种近感。

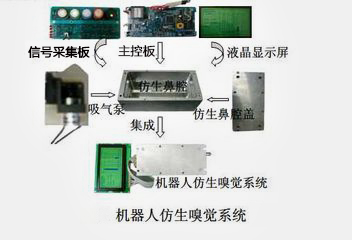

机器嗅觉是一种模拟生物嗅觉工作原理的新颖仿生检测技术,机器嗅觉系统通常由交叉敏感的化学传感器阵列和适当的计算机模式识别算法组成,可用于检测、分析和鉴别各种气味。